こんにちは。Rinato鍼灸整骨院の山口です。

本格的な暑さが続きますが、お体大丈夫でしょうか?

いきなりですが、みなさんは肝臓が、どこにあって、なんの為にあるのか、など肝臓について、ご存知でしょうか?

今回は知っているようで知らない内臓の一つ、沈黙の臓器と呼ばれる【肝臓】についてお話していきます。

肝臓の事を知れば、日々の生活習慣などが変わってくると思います。

健康な体を作るため,いきいきとした生活を送るためにも是非内臓について一緒に学んでいきましょう!

沈黙の臓器【肝臓】とは

肝臓は、腹部の右上に位置し、ほぼ肋骨の下に収まっており、頭側(上方)には横隔膜が存在します。

成人で約800~1,400gの重量を持つ人間の体内で脳に次いで二番目に大きな臓器になります。

非常に機能が多いことで知られ、代謝・排出・胎児の造血、解毒、体液の恒常性の維持などにおいて重要な役割を担っています。

また、十二指腸に胆汁を分泌するという、消化にも一定の役割を持っています。

他方、臓器の中での部位による機能の分化が少なく再生能力が強いため、一部に損傷があっても症状に現れにくいため、

自覚症状が出る頃には、非常に悪化していることもあるので、【沈黙の臓器】などと呼ばれることがある。

肝臓の働き

代謝

食物の栄養分を各部位が必要とする形に変換します。

食物の栄養分はそのままのかたちでは利用できないため、胃や腸でいったん分解されたのち、肝臓に送られます。

そこで体の各部位が必要とする形に変えられてから、体の隅々に送り届けられます。

解毒

栄養素とともに体内に入った、食品添加物などの有害物質を分解し、無毒化する「解毒」の働きをしています。

薬やアルコールなども、体にとっては有害物質の一種なので、摂りすぎると肝臓の解毒作用などが追い付かなくなり、肝臓の負担が増してしまいます。

調節

コレステロールの7割が肝臓で合成されています。

これが、悪玉コレステロール(LDL)です。このLDLは胆汁を作る原料となる為、悪玉という名前ですが、決して悪いわけではありません。

肝臓はLDLを各組織に運び、善玉コレステロール(HDL)を回収して、調整しています。

分解

古くなった赤血球やコレステロールなどを分解し、胆汁を産生する。

その胆汁を十二指腸に流し、食事で摂った脂肪の消化吸収を助け、老廃物を対外へ排出する働きをします。

貯蔵

余った栄養素をグリコーゲンに変えて貯蔵しておき、必要な時にブドウ糖にして全身に送り出しています。

体温維持

これまで説明していきました、5つのような様々な働きを精力的にこなしている肝臓は、多くのエネルギーを発しています。

この肝臓が産生する熱が血液によって全身に流れ、人間の体温を保つのに役立っています。

疲労と肝臓の関係

食生活やストレス、運動不足などで肝臓を酷使していると、疲れをよく感じるようになります。

肝臓が疲労すると、肝臓の役割である代謝を促したり、

体内の解毒作用を促す働きが果たせない状態になっています。

気になる症状が現れたら、生活習慣を見直す必要があります。

アルコールと肝臓の関係

肝臓ではアルコールの分解を行ってくれますが、過剰に摂取されると肝臓に中性脂肪が溜まり、脂肪肝を引き起こします。

お酒を飲んだ翌日に疲れや二日酔いの症状が出ているのなら、それは肝臓が対処しきれずに疲労している証拠です。

簡単にできる!肝臓のケアの方法!

シジミを食べる

シジミにはオルニチンという有害物質の解毒を順調にする、働きのある成分が含まれています。

さらに、肝臓疲労、ひいては全身疲労の回復を促進すると考えられています。

大豆製品の摂取

良質のタンパク質は必須アミノ酸が多く、肝臓の修復や再生に必要な栄養素です。

豆腐や納豆などの大豆製品で良質のたんぱく質を摂っていきましょう。

緑茶を飲む

緑茶に含まれるカテキンには、肝臓に溜まった、脂肪の分解、糖の吸収を抑える、脂肪の吸収を抑える、という3つの効果があります。

普段ジュースなどを飲まれている方は緑茶に変えてみてください。(冷えている状態ではなく、できるだけ常温の物にしましょう。)

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回は沈黙の臓器【肝臓】についてお話していきましたが、

肝臓はみなさんが思っている以上に、様々な役割を担っており、健康の為に働いてくれています。

なので、私たちはその肝臓が疲れないように、ケアをしっかりとしていく必要があります。

今回ご紹介したケアの方法はすぐにできるので、試してみてください。

次回は、腎臓についてお話していきます^o^

あなたがいきいきとした生活を送れることを心から願っています。

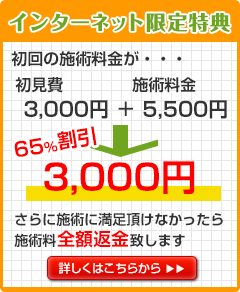

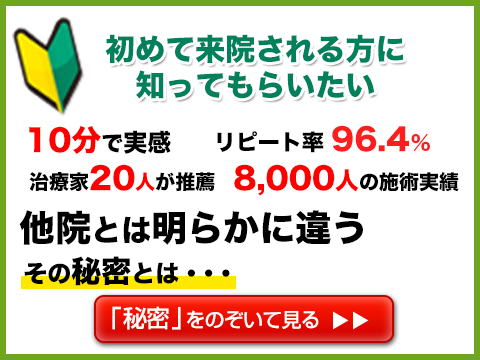

ご予約・お問い合わせはコチラより

ご予約・お問い合わせはコチラより